ホーム > 書籍詳細ページ

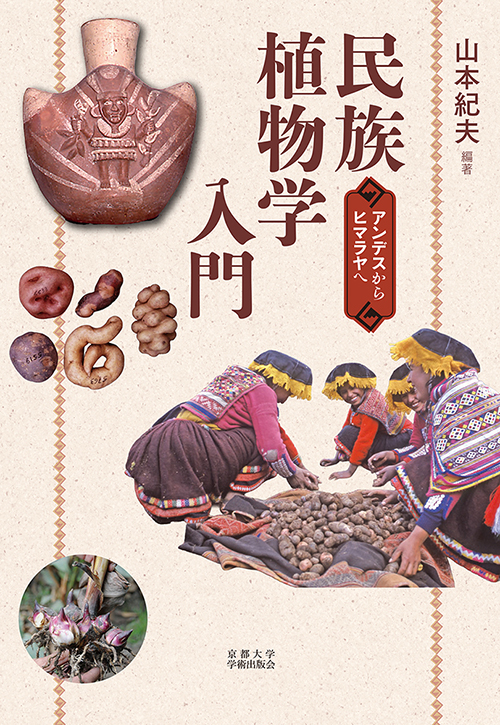

標高約4000mの高地で栄えたアンデス文明。それを支えた人々は何を食べ、どのように生活を紡いだのか? 60回を超える現地調査による知見をもとに、ジャガイモを中心とする多様な植物利用とその加工技術、民族誌的証拠を精緻に分析。自然と共生する人類の知恵を紐解き、農耕文化と文明形成の普遍性と独自性を浮かび上がらせる決定版。

編著者略歴

山本紀夫(やまもと・のりお)

1943年大阪市生まれ.京都大学農学部農林生物学科卒(応用植物学専攻).同大学院博士課程修了.農学博士(京都大学),学術博士(東京大学).国立民族学博物館助手,助教授,教授を経て,2007年より同館名誉教授,総合研究大学院大学名誉教授.1984~1987年国際ポテトセンター(ペルー,リマ市)客員研究員.専門は,民族学,民族植物学.第8回秩父宮記念山岳賞(2006年),第8回今西錦司賞(2013年),第29回松下幸之助花の万博記念賞(2021年),第37回大同生命地域研究賞(2022年)をそれぞれ受賞.現在は,京都大学学士山岳会(AACK)会員,日本山岳会(JAC)会員.

[著書]

1992 『インカの末裔たち』(NHKブックス)NHK出版

2004 『ジャガイモとインカ帝国――文明を生んだ植物』東京大学出版会

2005 『ラテンアメリカ楽器紀行』山川出版社

2006 『雲の上で暮らす――アンデス・ヒマラヤ高地民族の世界』ナカニシヤ出版

2008 『ジャガイモのきた道――文明・飢饉・戦争』(岩波新書)岩波書店

2011 『天空の帝国インカ――その謎に挑む』(PHP新書)PHP研究所

2012 『梅棹忠夫――「知の探検家」の思想と生涯』(中公新書)中央公論新社

2014 『中央アンデス農耕文化論――とくに高地部を中心として』国立民族学博物館調査報告

2016 『トウガラシの世界史――辛くて熱い「食卓革命」』(中公新書)中央公論新社

2017 『コロンブスの不平等交換――作物・奴隷・疫病の世界史』(角川選書)KADOKAWA

2021 『高地文明――「もう一つの四大文明」の発見』(中公新書)中央公論新社

2023 『先住民から見た世界史――コロンブスの「新大陸発見」』(角川ソフィア文庫)KADOKAWA

[編著]

1992 『木の実の文化誌』(朝日選書)(共編)朝日新聞出版

1992~1993 『アメリカ大陸の自然誌』(全3巻,共編)岩波書店

2000 『ヒマラヤの環境誌――山岳地域の自然とシェルパの世界』(共編)八坂書房

2004 『山の世界――自然・文化・暮らし』(共編)岩波書店

2007 『世界の食文化13 中南米』農山漁村文化協会

2007 『アンデス高地』京都大学学術出版会

2008 『増補 酒づくりの民族誌』八坂書房

2009 『ドメスティケーション――その民族生物学的研究』国立民族学博物館調査報告

2010 『トウガラシ讃歌』八坂書房

2019 『熱帯高地の世界――「高地文明」の発見に向けて』ナカニシヤ出版

[訳書(監訳)]

2010 『世界の食用植物図鑑――起源・歴史・分布・栽培・料理』柊風社

執筆者紹介

稲村哲也(いなむら・てつや)

東京大学大学院社会学研究科博士課程修了.社会学修士.愛知県立大学名誉教授.野外民族博物館リトルワールド館長.文化人類学専攻.主著に『リャマとアルパカ――アンデスの先住民社会と牧畜文化』(花伝社),『レジリエンス人類史』(京都大学学術出版会・共編)など.

土屋和三(つちや・かずみ)

京都大学大学院理学研究科博士課程修了.理学修士.龍谷大学文学部元教授.植物生態学専攻.主著に『ヒマラヤの自然誌――ヒマラヤから日本列島を遠望する』(東海大学出版会・分担執筆).

本江昭夫(ほんごう・あきお)

帯広畜産大学畜産学研究科修士課程修了,北海道大学農学博士.帯広畜産大学元教授.草地学専攻.主著に『育種学最近の進歩 第35集』(養賢堂,共著).

藤倉雄司(とうくら・ゆうじ)

岩手大学大学院連合農学研究科修了.農学博士.帯広畜産大学地域共同研究センター産学官連携コーディネーター.草地学・農学専攻.主著に「知られざるアンデスの雑穀――キヌアとカニワ」(『農耕の技術と文化』第26号,農耕文化研究振興会,共著)など.

山本紀夫(やまもと・のりお)

1943年大阪市生まれ.京都大学農学部農林生物学科卒(応用植物学専攻).同大学院博士課程修了.農学博士(京都大学),学術博士(東京大学).国立民族学博物館助手,助教授,教授を経て,2007年より同館名誉教授,総合研究大学院大学名誉教授.1984~1987年国際ポテトセンター(ペルー,リマ市)客員研究員.専門は,民族学,民族植物学.第8回秩父宮記念山岳賞(2006年),第8回今西錦司賞(2013年),第29回松下幸之助花の万博記念賞(2021年),第37回大同生命地域研究賞(2022年)をそれぞれ受賞.現在は,京都大学学士山岳会(AACK)会員,日本山岳会(JAC)会員.

[著書]

1992 『インカの末裔たち』(NHKブックス)NHK出版

2004 『ジャガイモとインカ帝国――文明を生んだ植物』東京大学出版会

2005 『ラテンアメリカ楽器紀行』山川出版社

2006 『雲の上で暮らす――アンデス・ヒマラヤ高地民族の世界』ナカニシヤ出版

2008 『ジャガイモのきた道――文明・飢饉・戦争』(岩波新書)岩波書店

2011 『天空の帝国インカ――その謎に挑む』(PHP新書)PHP研究所

2012 『梅棹忠夫――「知の探検家」の思想と生涯』(中公新書)中央公論新社

2014 『中央アンデス農耕文化論――とくに高地部を中心として』国立民族学博物館調査報告

2016 『トウガラシの世界史――辛くて熱い「食卓革命」』(中公新書)中央公論新社

2017 『コロンブスの不平等交換――作物・奴隷・疫病の世界史』(角川選書)KADOKAWA

2021 『高地文明――「もう一つの四大文明」の発見』(中公新書)中央公論新社

2023 『先住民から見た世界史――コロンブスの「新大陸発見」』(角川ソフィア文庫)KADOKAWA

[編著]

1992 『木の実の文化誌』(朝日選書)(共編)朝日新聞出版

1992~1993 『アメリカ大陸の自然誌』(全3巻,共編)岩波書店

2000 『ヒマラヤの環境誌――山岳地域の自然とシェルパの世界』(共編)八坂書房

2004 『山の世界――自然・文化・暮らし』(共編)岩波書店

2007 『世界の食文化13 中南米』農山漁村文化協会

2007 『アンデス高地』京都大学学術出版会

2008 『増補 酒づくりの民族誌』八坂書房

2009 『ドメスティケーション――その民族生物学的研究』国立民族学博物館調査報告

2010 『トウガラシ讃歌』八坂書房

2019 『熱帯高地の世界――「高地文明」の発見に向けて』ナカニシヤ出版

[訳書(監訳)]

2010 『世界の食用植物図鑑――起源・歴史・分布・栽培・料理』柊風社

執筆者紹介

稲村哲也(いなむら・てつや)

東京大学大学院社会学研究科博士課程修了.社会学修士.愛知県立大学名誉教授.野外民族博物館リトルワールド館長.文化人類学専攻.主著に『リャマとアルパカ――アンデスの先住民社会と牧畜文化』(花伝社),『レジリエンス人類史』(京都大学学術出版会・共編)など.

土屋和三(つちや・かずみ)

京都大学大学院理学研究科博士課程修了.理学修士.龍谷大学文学部元教授.植物生態学専攻.主著に『ヒマラヤの自然誌――ヒマラヤから日本列島を遠望する』(東海大学出版会・分担執筆).

本江昭夫(ほんごう・あきお)

帯広畜産大学畜産学研究科修士課程修了,北海道大学農学博士.帯広畜産大学元教授.草地学専攻.主著に『育種学最近の進歩 第35集』(養賢堂,共著).

藤倉雄司(とうくら・ゆうじ)

岩手大学大学院連合農学研究科修了.農学博士.帯広畜産大学地域共同研究センター産学官連携コーディネーター.草地学・農学専攻.主著に「知られざるアンデスの雑穀――キヌアとカニワ」(『農耕の技術と文化』第26号,農耕文化研究振興会,共著)など.

巻頭口絵

まえがき

序 章 山岳文明への問い

――問題の所在と研究方法――[山本紀夫]

Column 民族植物学のすすめ [山本紀夫]

第Ⅰ部 民族植物学からみたアンデス世界

第1章 世界最長の大山脈

――その多様な自然環境――[山本紀夫]

第2章 知られざるアンデスの家畜と栽培植物 [山本紀夫]

第3章 先スペイン期の土器の図像にみるアンデスの食糧源 [山本紀夫]

第4章 ジャガイモの誕生

――雑草から生まれた栽培植物――[山本紀夫]

第5章 インカ以前のアンデス高地の農耕文化 [山本紀夫]

第6章 インカ帝国の農耕文化 [山本紀夫]

第7章 毒ぬきから食糧貯蔵へ

――中央アンデス高地の食品加工技術―― [山本紀夫]

第8章 中央アンデス根栽農耕文化論 [山本紀夫]

第9章 アンデス高地に生きる

――インカの末裔たちはいま――[山本紀夫]

第10章 何がアンデスで多種多様な作物を生んだのか

――ワカ信仰をめぐって―― [山本紀夫]

第Ⅱ部 民族植物学からみたヒマラヤ世界

第11章 はじめてのヒマラヤ

――高所比較研究の盲点を知る―― [山本紀夫]

第12章 ヌンブール峰の麓にて

――共同調査の試み―― [山本紀夫]

第13章 ネパール・ヒマラヤの多様な植生

――亜熱帯林から高山草地まで―― [山本紀夫・土屋和三]

Column 花婿はグエの木の実

――カトマンズの街角にて―― [山本紀夫]

第14章 作物と家畜と森林と

――シェルパ族の生業―― [山本紀夫・本江昭夫・藤倉雄司]

第15章 エベレストの山麓で有毒イモを食べる

――半栽培植物の利用―― [山本紀夫・土屋和三]

第16章 シェルパ社会の食卓革命 [藤倉雄司・山本紀夫]

Column 人間は何から酒をつくったのか [山本紀夫]

総括 民族植物学から高地文明の生態史観へ

――アンデスからヒマラヤへ,そしてチベットへ――

[山本紀夫・稲村哲也]

あとがき

謝辞

文献

索引

まえがき

序 章 山岳文明への問い

――問題の所在と研究方法――[山本紀夫]

Column 民族植物学のすすめ [山本紀夫]

第Ⅰ部 民族植物学からみたアンデス世界

第1章 世界最長の大山脈

――その多様な自然環境――[山本紀夫]

第2章 知られざるアンデスの家畜と栽培植物 [山本紀夫]

第3章 先スペイン期の土器の図像にみるアンデスの食糧源 [山本紀夫]

第4章 ジャガイモの誕生

――雑草から生まれた栽培植物――[山本紀夫]

第5章 インカ以前のアンデス高地の農耕文化 [山本紀夫]

第6章 インカ帝国の農耕文化 [山本紀夫]

第7章 毒ぬきから食糧貯蔵へ

――中央アンデス高地の食品加工技術―― [山本紀夫]

第8章 中央アンデス根栽農耕文化論 [山本紀夫]

第9章 アンデス高地に生きる

――インカの末裔たちはいま――[山本紀夫]

第10章 何がアンデスで多種多様な作物を生んだのか

――ワカ信仰をめぐって―― [山本紀夫]

第Ⅱ部 民族植物学からみたヒマラヤ世界

第11章 はじめてのヒマラヤ

――高所比較研究の盲点を知る―― [山本紀夫]

第12章 ヌンブール峰の麓にて

――共同調査の試み―― [山本紀夫]

第13章 ネパール・ヒマラヤの多様な植生

――亜熱帯林から高山草地まで―― [山本紀夫・土屋和三]

Column 花婿はグエの木の実

――カトマンズの街角にて―― [山本紀夫]

第14章 作物と家畜と森林と

――シェルパ族の生業―― [山本紀夫・本江昭夫・藤倉雄司]

第15章 エベレストの山麓で有毒イモを食べる

――半栽培植物の利用―― [山本紀夫・土屋和三]

第16章 シェルパ社会の食卓革命 [藤倉雄司・山本紀夫]

Column 人間は何から酒をつくったのか [山本紀夫]

総括 民族植物学から高地文明の生態史観へ

――アンデスからヒマラヤへ,そしてチベットへ――

[山本紀夫・稲村哲也]

あとがき

謝辞

文献

索引