ホーム > 書籍詳細ページ

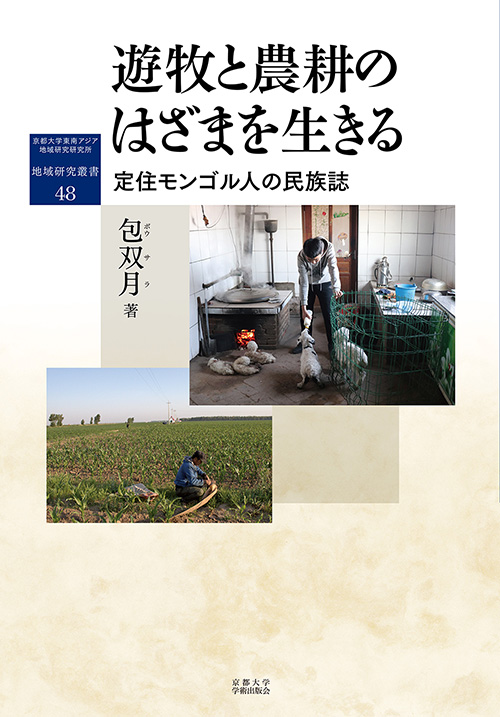

近代化以降、中国内モンゴル自治区東部地域のモンゴル人は定住・農耕化し、半農半牧の生活を創出してきた。過酷な自然環境、複数の近代国家にまたがる激動に常に揺さぶられつつ、生活実践と生業構成、土地所有意識や伝統の概念をダイナミックに変貌させる彼らは、自らを「はざま」に生きる人びとと称する。独立国・牧畜・移動・放牧技術に偏っていた従来の人類学的モンゴル研究を乗り越え、「遊牧」という概念自体の理解をも捉え直す民族誌。

包 双月(ボウ サラ)

内モンゴル自治区生まれ。2021年9月、東北大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。日本学術研究員特別研究員DC2を経て、東北大学大学院文学研究科助教。

主な業績として、「出稼ぎに行くのは甲斐性のない人―モンゴル人の移動と生活基盤」川口幸大・堀江未央編『中国の国内移動―内なる他者との邂逅』京都大学学術出版会(2020年)、「定住農耕モンゴル人の編み出す民俗知―屠畜の多様化と肉食行為の変化をめぐって」『文化人類学』88巻1号(2023年)、「ネイティヴ人類学者になるということ―日本で人類学を学んだモンゴル人人類学者の事例から」沼崎一郎監修、西川慧、リーペレス・ファビオ、中野惟文、包双月編『多軸的な自己を生きる―交差するポジショナリティのオートエスノグラフィ』東北大学出版会(2024年)ほか。

内モンゴル自治区生まれ。2021年9月、東北大学大学院文学研究科博士課程修了。博士(文学)。日本学術研究員特別研究員DC2を経て、東北大学大学院文学研究科助教。

主な業績として、「出稼ぎに行くのは甲斐性のない人―モンゴル人の移動と生活基盤」川口幸大・堀江未央編『中国の国内移動―内なる他者との邂逅』京都大学学術出版会(2020年)、「定住農耕モンゴル人の編み出す民俗知―屠畜の多様化と肉食行為の変化をめぐって」『文化人類学』88巻1号(2023年)、「ネイティヴ人類学者になるということ―日本で人類学を学んだモンゴル人人類学者の事例から」沼崎一郎監修、西川慧、リーペレス・ファビオ、中野惟文、包双月編『多軸的な自己を生きる―交差するポジショナリティのオートエスノグラフィ』東北大学出版会(2024年)ほか。

凡 例

はじめに

序章 「らしくない」モンゴル人の民族誌

第1節 問題の所在

第2節 先行研究

1 遊牧/牧畜の研究史

2 モンゴルの表象

第3節 周辺の人類学者として

第4節 本書の視座

1 定住中心主義と遊牧民

2 人間中心主義からの脱却

3 新たな視座を求めて

4 調査地およびフィールドワーク

第5節 本書の構成

第Ⅰ部 モンゴル世界における遊牧と定住のダイナミクス

第1章 作物を育てる遊牧民—牧畜システムと遊牧との連続性

第1節 モンゴルの牧畜システムの特徴

1 高い移動性

2 家畜の活用のあり方

3 去勢オス畜の利用

第2節 家畜利用の実態

1 食体系

2 畜産品の利用

第3節 拡張的発展

1 遊牧社会と農業社会の相違

2 社会環境からみる遊牧民

第4節 自然農法

1 モンゴル高原における農業

2 ナムク・タリヤ農法

3 モンゴル・アム(モンゴルの穀物)

第5節 遊牧を定住から再考する

コラム1 乳加工品

第2章 周辺の「周辺」—内モンゴル自治区東部地域の特色

第1節 内モンゴル自治区

1 内モンゴルの自然環境

2 内モンゴルの社会環境

第2節 モンゴル世界の一部としての東部地域

1 東部地域という空間認識の形成

2 モンゴル社会の一端としての東部地域

第3節 中華世界の周辺としての東部地域

第4節 定住農耕モンゴル人の村落

1 通遼市の特徴

2 調査村落の概要

コラム2 モンゴルにおける仏教

第Ⅱ部 定住農耕モンゴル人の民族誌を記述する

第3章 農業の導入—牧畜生活との関係と二重の意義

第1節 栽培作物と耕作の実態

第2節 ナムク・タリヤの展開

第3節 シャンタイ・タリヤの開始

1 バヤン・アイル

2 ウニル・アイル

第4節 農業がもつ二重の意義

第4章 ブタの飼育と利用の開始—食肉行為の変化と新たな民俗知

第1節 動物との多様なかかわり方

1 遊牧民の家畜と農耕民の家畜

2 矛盾を孕む家畜、ブタ

第2節 ブタ導入の必要性および飼育方法

1 ブタ導入の必要性

2 モンゴル人のブタの飼育方法

3 漢人のブタの飼育方法

4 モンゴル人と漢人のブタ飼育の比較分析

第3節 屠畜からみるブタ利用

1 「伝統」家畜の解体方法

2 ブタの解体方法

3 「伝統」家畜とブタの解体方法の比較分析

第4節 民俗分類体系からみるブタ利用

1 モンゴル人と漢人におけるブタ肉の民俗分類

2 ブタ肉の利用実態

3 内臓の利用実態

4 肉を主食とする

第5節 定住農耕モンゴル人にとってのブタ

第5章 牧畜の変容—農耕化と市場経済化の二重の影響

第1節 家畜飼育形態の変化

1 バヤン・アイルの牧畜経営

2 ウニル・アイルの牧畜経営

3 フデ・アイルの牧畜経営

4 共通点と相違点

第2節 家畜用飼料の変化

第3節 家畜の出産管理の変容

1 ウシの出産管理

2 ヒツジの出産管理

第4節 家畜利用形態の変容

1 メス維持型牧畜へ

2 搾乳しない牧畜経営

第5節 家畜の習性に合わせた生き方の持続と変容

第6章 土地利用形態とその変化—土地賃貸システムと「資源化」意識の誕生

第1節 土地制度の歴史

1 清朝によるモンゴル統治

2 藩部としてのモンゴル地域

3 蒙地開墾

第2節 土地制度の近代化

1 満洲国の土地政策

2 中華人民共和国の土地政策

第3節 土地使用権の分配プロセス

1 バヤン・アイル

2 ウニル・アイル

3 フデ・アイル

第4節 土地のもつ意味の変化

第7章 社会変容の諸相—社会構造、年中行事、通過儀礼、ホルチン民謡

第1節 社会構造の変容

1 ノトグの多義性

2 アイル(世帯)から「アイル」(村落)へ

3 強化される地縁関係

第2節 通過儀礼の変容

1 出産儀礼

2 婚姻儀礼

3 ジル・オロホ

4 葬式

5 儀礼の語りの変容と追加される儀礼

第3節 年中行事の変容

第4節 民謡と民俗楽器の資源化

1 ホルチン民謡

2 民俗楽器

第5節 遊牧から定住農耕化へ

終章 はざまを生きる

第1節 遊牧と農業のはざまで

第2節 移動と定住のはざまで

第3節 モンゴルと中華のはざまで

第4節 「遊牧論」の再考と展望

引用文献

あとがき

索 引

はじめに

序章 「らしくない」モンゴル人の民族誌

第1節 問題の所在

第2節 先行研究

1 遊牧/牧畜の研究史

2 モンゴルの表象

第3節 周辺の人類学者として

第4節 本書の視座

1 定住中心主義と遊牧民

2 人間中心主義からの脱却

3 新たな視座を求めて

4 調査地およびフィールドワーク

第5節 本書の構成

第Ⅰ部 モンゴル世界における遊牧と定住のダイナミクス

第1章 作物を育てる遊牧民—牧畜システムと遊牧との連続性

第1節 モンゴルの牧畜システムの特徴

1 高い移動性

2 家畜の活用のあり方

3 去勢オス畜の利用

第2節 家畜利用の実態

1 食体系

2 畜産品の利用

第3節 拡張的発展

1 遊牧社会と農業社会の相違

2 社会環境からみる遊牧民

第4節 自然農法

1 モンゴル高原における農業

2 ナムク・タリヤ農法

3 モンゴル・アム(モンゴルの穀物)

第5節 遊牧を定住から再考する

コラム1 乳加工品

第2章 周辺の「周辺」—内モンゴル自治区東部地域の特色

第1節 内モンゴル自治区

1 内モンゴルの自然環境

2 内モンゴルの社会環境

第2節 モンゴル世界の一部としての東部地域

1 東部地域という空間認識の形成

2 モンゴル社会の一端としての東部地域

第3節 中華世界の周辺としての東部地域

第4節 定住農耕モンゴル人の村落

1 通遼市の特徴

2 調査村落の概要

コラム2 モンゴルにおける仏教

第Ⅱ部 定住農耕モンゴル人の民族誌を記述する

第3章 農業の導入—牧畜生活との関係と二重の意義

第1節 栽培作物と耕作の実態

第2節 ナムク・タリヤの展開

第3節 シャンタイ・タリヤの開始

1 バヤン・アイル

2 ウニル・アイル

第4節 農業がもつ二重の意義

第4章 ブタの飼育と利用の開始—食肉行為の変化と新たな民俗知

第1節 動物との多様なかかわり方

1 遊牧民の家畜と農耕民の家畜

2 矛盾を孕む家畜、ブタ

第2節 ブタ導入の必要性および飼育方法

1 ブタ導入の必要性

2 モンゴル人のブタの飼育方法

3 漢人のブタの飼育方法

4 モンゴル人と漢人のブタ飼育の比較分析

第3節 屠畜からみるブタ利用

1 「伝統」家畜の解体方法

2 ブタの解体方法

3 「伝統」家畜とブタの解体方法の比較分析

第4節 民俗分類体系からみるブタ利用

1 モンゴル人と漢人におけるブタ肉の民俗分類

2 ブタ肉の利用実態

3 内臓の利用実態

4 肉を主食とする

第5節 定住農耕モンゴル人にとってのブタ

第5章 牧畜の変容—農耕化と市場経済化の二重の影響

第1節 家畜飼育形態の変化

1 バヤン・アイルの牧畜経営

2 ウニル・アイルの牧畜経営

3 フデ・アイルの牧畜経営

4 共通点と相違点

第2節 家畜用飼料の変化

第3節 家畜の出産管理の変容

1 ウシの出産管理

2 ヒツジの出産管理

第4節 家畜利用形態の変容

1 メス維持型牧畜へ

2 搾乳しない牧畜経営

第5節 家畜の習性に合わせた生き方の持続と変容

第6章 土地利用形態とその変化—土地賃貸システムと「資源化」意識の誕生

第1節 土地制度の歴史

1 清朝によるモンゴル統治

2 藩部としてのモンゴル地域

3 蒙地開墾

第2節 土地制度の近代化

1 満洲国の土地政策

2 中華人民共和国の土地政策

第3節 土地使用権の分配プロセス

1 バヤン・アイル

2 ウニル・アイル

3 フデ・アイル

第4節 土地のもつ意味の変化

第7章 社会変容の諸相—社会構造、年中行事、通過儀礼、ホルチン民謡

第1節 社会構造の変容

1 ノトグの多義性

2 アイル(世帯)から「アイル」(村落)へ

3 強化される地縁関係

第2節 通過儀礼の変容

1 出産儀礼

2 婚姻儀礼

3 ジル・オロホ

4 葬式

5 儀礼の語りの変容と追加される儀礼

第3節 年中行事の変容

第4節 民謡と民俗楽器の資源化

1 ホルチン民謡

2 民俗楽器

第5節 遊牧から定住農耕化へ

終章 はざまを生きる

第1節 遊牧と農業のはざまで

第2節 移動と定住のはざまで

第3節 モンゴルと中華のはざまで

第4節 「遊牧論」の再考と展望

引用文献

あとがき

索 引